为何地震预警宜“各扫门前雪”?

——从MDCB预报方法的演进谈起

“各扫门前雪,莫管他人瓦上霜”,这句古语曾令我困惑。自1989年业余投身地震预报研究,直至2019年实现人工智能化判读地震之后,我才真正领悟其中深意:灾害预警如人饮水,冷暖自知。外部的关怀乃至越俎代庖,都不如基于切身感受的判断来得及时与准确。

2019年之前,MDCB法监测预警平台曾试图“关爱”全球,为世界各地提前7天预测中强地震。尽管整体成功率不俗,但仍有约20%-30%的误报无法避免。正如地震界共识:一次误报带来的社会损失,有时远超一次成功预报的效益。因此,公众与政府对临震预报持审慎态度,实属必然。

2019年后,MDCB平台推出《3天判震法》与《四种预警法》软件,旨在赋能各地区民众自主研判本地震情。每个人都可以利用这些工具,判断所在区域未来24小时内是否可能发生中强地震。

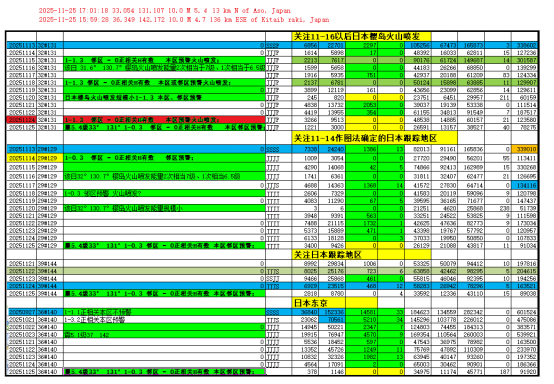

以2019年至2025年11月9日全球发生的574次≥6.0级地震为例(数据源自中国核能信息网),若发震地区民众每日使用上述软件自检,仅有14个地震出现漏报。漏报率仅为14 ÷ 574 ≈ 2.4%——这一数据的可靠性不言自明。

那么,“越俎代庖”为其他地区做预报,效果如何?

我们曾尝试基于米易台站出现的大脉冲曲线(该信号出现后7天内,全球必有≥6.0级地震发生),据此推断特定地区的强震,结果成功率竟低于10%。

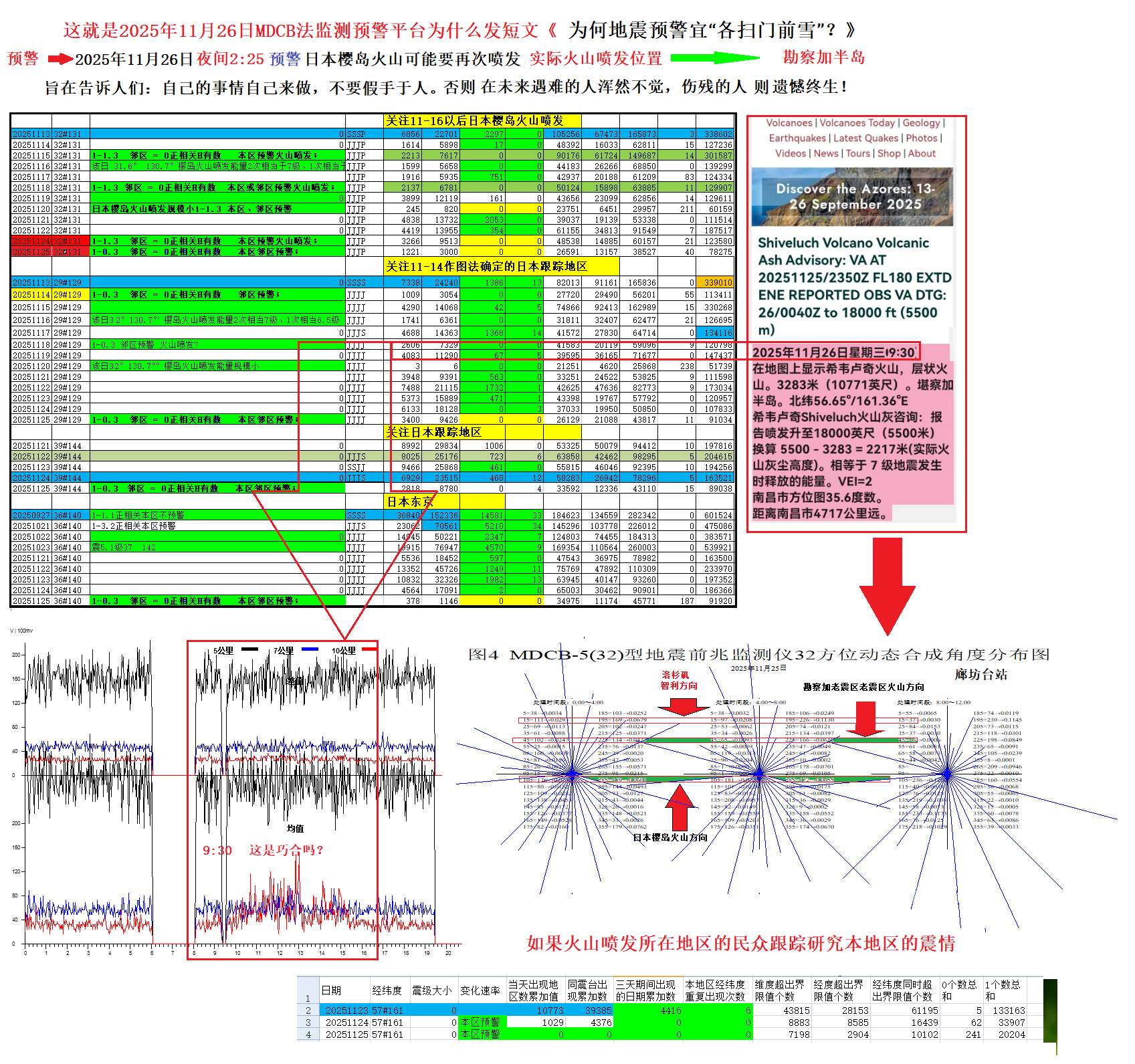

例如,2025年11月26日凌晨2:25,我们根据临震信息对日本樱岛火山做出“24小时内可能再次喷发”的预警,而25日17:01该地区附近实际发生5.4级地震,见下表。试想,若由当地民众在25日研究24日的前兆信息,在25日上午8点做出临震预警,至少可提前8-9小时获知风险。假若面对的是7级以上大地震或海啸,这数小时的提前量,意味着充足的逃生与防范时间。

如何理解这仅10%的“越俎代庖”成功率?

这好比如厕后清理:最后一张手纸看似干净,并不代表已彻底清洁,只是你接受了当下的清洁程度。同理,仅凭几天的临震信息就为别的地区做预报,实因缺乏对该地区前兆动态的长期追踪,经验远不如当地研究者所致。

若将2025年7月至11月我们所作的26次误报也纳入统计(分母变为603次),则:

误报率 = 26 ÷ 603 ≈ 4.3%

漏报率 = 14 ÷ 603 ≈ 2.3%

尽管误报率略有上升,但两种预警方法的整体可信度仅出现微小波动,仍维持在较高水平。

本地化研究的实战表现

笔者常年研究京津唐(老家)与西安(现居地)共六个区域的震情动态。近几年每日对这两个地区震情的研究,皆表明这些地区无强震风险。近期还在京津唐完成了一次全天候、几小时级别的临震预报演习。初步证明,这套基于本地的预警方法兼具可信度与可操作性。

最后结论

真正有效的地震预警,必须依靠本地化、日常化的自主研究和判断。而这,正是“各扫门前雪”在现代防灾减灾中的智慧回响。

MDCB法监测预警平台为什么发短文《为何地震预警宜“各扫门前雪”?》