来源: 核能协会 张作义 发布日期:2018-11-13

在改革开放以来的40年中,清华大学核能与新能源技术研究院作为我国高等教育体系中规模最大的实体研究院,经历了“科学技术工作必须面向经济建设”的战略方针的制定,经历了科教兴国战略的实施,经历了国家技术与知识创新体系的建设,经历了核电战略由“适度发展”变为“积极加快发展”的转型,推动了清华大学争创世界一流大学的步伐。在这样的历史背景下,核研院的建设与大学的发展、核能科技的创新相契合,成为我国建设创新型国家的见证者和实践者。

回顾核研院40年的发展,是深化认识高等教育质量、战略前沿研究能力、技术“跟跑—领跑”跨越和产学研协同创新之间的辩证关系的过程。理清在基础研究、共性关键技术开发、产品研发和应用示范等不同环节和阶段的创新思路,不仅对于核研院未来的发展,而且对在新的历史条件下更好地探索我国重大创新的提质增效,有着积极而深远的意义。

核研院筹建于1958年,昌平基地始建于1960年1月,早期称清华大学实验反应堆工程基地。1962年起命名为清华大学试验化工厂,也称“200号”——这是屏蔽试验反应堆工程最初在校内基建项目的编号。1979年4月,经清华大学批准更名为核能技术研究所。1990年11月经国家教委批准更名为核能技术设计研究院。2003年9月,经学校2003—2004学年度第1次校务会议讨论通过,更名为核能与新能源技术研究院。

2000年成功建成并运行的10兆瓦高温气冷堆外景

改革开放40年核研院工作的发展历程

核研院从成立到文革结束,是以屏蔽试验反应堆建设和溶剂萃取法核燃料后处理技术研发为代表的服务国防科技事业为主的阶段。改革开放后,核研院的发展大体经历了两个阶段:

第一阶段(1978—2005),以5MW低温供热实验堆、10MW高温气冷实验堆研发建设和核技术开发应用为代表的服务国民经济和现代化建设事业为主的阶段。

沐浴改革开放的春风,核能所各方面工作开始全面复苏。经过改革和艰苦的再创业,从专门搞核工程、国防科研的单一性研究所,转变为以核为主、面向国民经济多领域的多科性研究所。

核研院从20世纪80年代初开始进行低温核供热堆的研发工作。1983年至1984年,利用已有的游泳池式屏蔽试验反应堆进行了国内首次核供热试验,同时开始进行5兆瓦低温核供热堆的设计与关键设备的试验研究。5兆瓦低温核供热堆于1986年动工兴建,1989年投入运行,并进行连续3年的供热实验。核研院开发的低温核供热堆,采用了一体化布置、自稳压、全功率自然循环冷却、新型的控制棒水力传动装置、非能动的余热排出系统等一系列先进技术,体现了新一代先进反应堆的特点,获得了国际原子能机构专家的高度评价。5兆瓦低温核供热堆及其相关技术,获得了国家科技进步一等奖和国家技术发明二等奖,并取得多项部委级科技成果奖和国家专利。该反应堆的运行成功,被评为1989、1990年全国十大科技新闻和1990年世界十大科技成就之一。

高温气冷堆是国际核能界公认的未来最有发展前景的先进堆型之一。核研院设计建造的10兆瓦高温气冷实验堆(HTR-10),是国家“863”高技术计划的重点项目。该反应堆的前期研究工作早在20世纪70年代中期就已开始,80年代中期到90年代初期开展了关键技术研究,1995年6月动工兴建,2000年底建成,2003年实现并网发电和满功率运行。该反应堆是世界上首座投入运行的模块化球床高温气冷堆,2006年获得国家科技进步一等奖。通过HTR-10的建造,核研院初步掌握了高温气冷堆燃料元件制造的核心技术、设备研制的关键技术、系统集成和设计技术。在2003—2004年期间,HTR-10通过实堆实验,验证了其固有安全性,即在任何事故条件下,反应堆堆芯的剩余发热能够通过非能动的方式载出,堆芯包覆颗粒燃料的温度不会超过允许的限值。这样就可以避免堆芯熔化的可能,在发生严重事故的条件下核电厂厂外的放射性剂量仍在限值范围之内,而不用采取厂外的应急计划。

20世纪80年代,核研院开始进行分离法处理高放废液的研究与开发,取得了重要成果。核研院发明的三烷基氧膦萃取超铀元素的中国TRPO流程,是我国独立研究开发的具有世界先进水平的新技术,被认为是国际上高放废液处理两个最好的流程之一。核研院发明的用高选择性萃取剂Cyanex-301直接分离三价锕系镧系元素的方法,被国外专家评价为“多年来该领域最重要的进展”。

核研院从20世纪90年代初开始开展集装箱检测系统研究,1997年研制开发了钴–60集装箱检测系统。该系统采用常规的钴–60工业探伤源,借助于新型高灵敏度射线探测器与特殊总体设计实现了优良的检测性能,成为国际首创的先进技术。随后,核研院相继研制成功了固定式、车载移动式、组合移动式、铁路专用等多种钴–60集装箱检测系统。2003年,核研院又研制成功了国际首创的钴–60集装箱CT检测系统。

伴随着这些重大成果的取得,核研院也逐步发展成为了以核为主、多学科综合发展的战略性高技术研究院,成为我国高等教育系统规模最大的“产、学、研”三结合基地。

第二阶段(2006至今),以高温气冷堆示范电站国家科技重大专项为代表的重大工程技术创新与推广阶段。

鉴于高温气冷堆具有良好的发展前景,在10兆瓦高温气冷实验堆建造和运行成功之后,清华大学核研院作为高温气冷堆技术研发项目的主要承担单位,积极推进高温气冷堆示范电站项目的落实。

建设高温气冷堆示范电站及建立相关技术研究创新平台,于2006年2月被列入我国2020年中长期科技规划重大专项 “大型先进压水堆及高温气冷堆核电站”。2008年2月,国务院常务会议讨论批准了高温气冷堆核电站重大专项实施方案。该重大专项的重要目标之一,是建成具有自主产权的20万千瓦级模块式球床高温气冷堆商业化示范电站。清华大学牵头承担该重大专项的科研和建设任务,成为唯一牵头负责国家重大专项的高等学校。

在科技部、发改委、财政部三部门的领导下,在国家能源局的具体组织下,清华大学联合华能集团、原中国核建集团,组建了产学研协同创新团队,通过协同攻坚,在工程建设、燃料元件研制、首台套设备制造、重大科研等方面取得了一批重大成果。

在山东荣成石岛湾建设的高温气冷堆示范工程于2012年12月9日正式开工建设。迄今为止,工程设计和土建工程已全部完成,示范工程正在进行设备安装和系统调试,预计将于2019年实现首个模块并网发电。

燃料是高温气冷堆核心技术中的核心,是实现高温堆固有安全的首道屏障。清华大学经过持续几十年的攻关,攻克了高温堆核燃料的批量生产技术,并与相关企业一道建成了年产30万个燃料元件的生产厂。目前,产能及质量均满足示范工程需求。

在重大专项的支持下,在清华大学昌平科研基地建设了世界最大规模的高温气冷堆工程实验室,配套建设了世界最大的高温高压氦气工程试验回路,模拟反应堆内同样的高温、高压环境,实际验证了全尺寸的高温气冷堆核心关键设备,包括主氦风机、蒸汽发生器、反应堆停堆系统、燃料装卸系统等,有力地支撑了示范工程建设以及核安全审查。

在重大专项实施过程中,完成了一系列世界首台套的重大装备的制造。示范电站核岛设备总共有15000台套,其中,首台套设备2200台,包括世界上还没有、通过研发创制的创新型设备660台。这些创新型设备的工艺要求高,加工难度大,对我国核电装备的研制及生产能力均提出很高要求。通过专项研发,在完成示范电站设备供货的同时,也大大提升了我国核电装备制造企业的研发制造能力,带动了核电产业链升级。

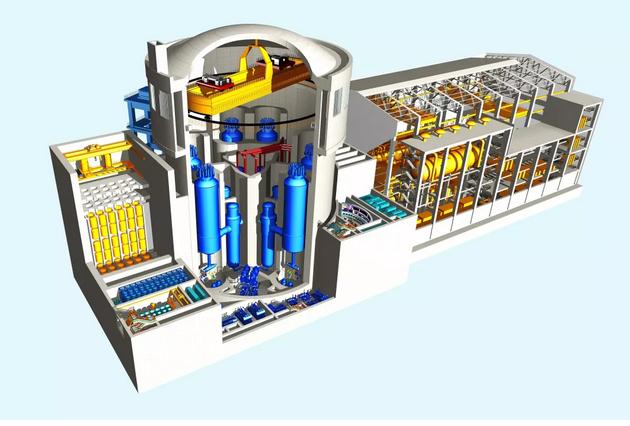

随着高温堆专项的研发以及示范工程的设计和建造,我国已经掌握了高温气冷堆的关键技术,形成了较为完善的自主知识产权体系,建立了高温气冷堆技术的完整产业链,在商业规模高温气冷堆技术领域处于国际引领地位。在示范工程基础上,清华大学研发了60万千瓦多模块商业机组。目前已经完成了标准设计,具备长周期设备采购条件。在中国核建暨中国核工业集团等企业的推广下,已经与多个国家签署了战略合作框架协议,有望实现技术出口。

HTR-PM600核电厂三维设计图

改革开放40年核研院的主要经验

总的来说,核研院是因军而生,为国而长。核研院的定位是:建成一所以核为主要特色,以能源、资源、环境为主要研究领域的高技术、战略性的世界一流研究院。在40年的建设和发展过程中积累了很多宝贵的经验,概括起来主要是:

1、针对国家的战略需求,瞄准重大前沿问题,知难而进,打硬仗,啃硬骨头。通过长时间的努力,甘于寂寞,发扬“十年磨一剑”的精神。核研院每项重大成果都经历了十年以上时间,都是在艰苦的努力下取得的引领行业的重大创新,都是一个新的技术台阶。在核能领域,吸取三哩岛和切尔诺贝利核电站两次严重核事故的教训,敏锐地意识到核安全是核能发展的生命线,并将提高安全性作为研发先进核反应堆的指导思想。深入开展我国能源的宏观需求分析,以拓展核能应用领域为突破点,成功地建成了5兆瓦核供热堆与10兆瓦高温气冷堆,并将其推向产业化。

2、实施团队攻关,做大项目,出大成果。突破高校普遍的“分散、低效”的小作坊式科研模式,建设以“知难而进、众志成城”200号精神为代表的团队文化,打造一支能通过研发和工程验证把一个创新型先进核反应堆从概念发展成可以商业化的产品的核心创新团队。团队内的重大工作安排、重大事项决策、重大资源配置等等,都由团队共同的制度和机制来决定。团队内所有项目、方向的经费统一核算、调配,所有教职员工的薪酬、待遇等由团队统一规划、安排,确保形成团队攻关的团结基础和激励导向。坚持党的领导和社会主义方向,党组织和党员在核研院发展、改革中一直发挥领导与核心骨干作用。

3、多学科深度交叉,提升设计研发与装备制造深度融合的协同创新能力。以大项目为依托,开展多学科集成的重大工程技术攻关,采用“跳起来摘果子”的科学选题方法、“多次分步实验,总体一次成功”的系统实验方法、“尖端分解为一般,一般综合为尖端”的团队攻关方法等,产生能够真正解决重大共性技术难题,为行业、国防所用的工程技术创新成果,也带动相关学科发展和人才培养。在大工程建设中,与科研院所、行业产业、地方政府进行深度融合,采用产学研协同创新激励机制,建立多元化利益纽带,使参与者拥有共同目标、内在动力、直接沟通,依靠现代信息技术构建资源平台,进行多方位交流、多样化协作。

高温气冷堆包覆颗粒及球形燃料元件

结语

改革开放40年的光阴如白驹过隙。从历史的眼光看核研院所取得的成就,核研院依托清华大学雄厚的知识、学科、人才优势,直接进行产品设计,作为技术创新和知识创新的结合体,取得的成就有目共睹。从发展的眼光看核研院所取得的成就,核研院一方面牵头承担国家重大专项,另一方面要配合清华大学实施“双一流”建设,齐头并进,在学科建设、团队管理、科研活动、项目组织、工程推进方面还需不断地持续创新。相信在未来,核研院将为清华大学奔向世界一流、为核能技术的全球引领增添更多的荣耀。

遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。

中国核电信息网拥有管理留言的一切权利。

您在中国核电信息网留言板发表的言论,中国核电信息网有权在网站内转载或引用。

中国核电信息网留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。

如您对管理有意见请用意见反馈向网站管理员反映。

其他最新 供应信息

其他最新 供应信息

©2006-2028 中国核电信息网 版权所有 服务邮箱:chinahedian@163.com 电话:13263307125 QQ:526298284

您的位置:

您的位置: